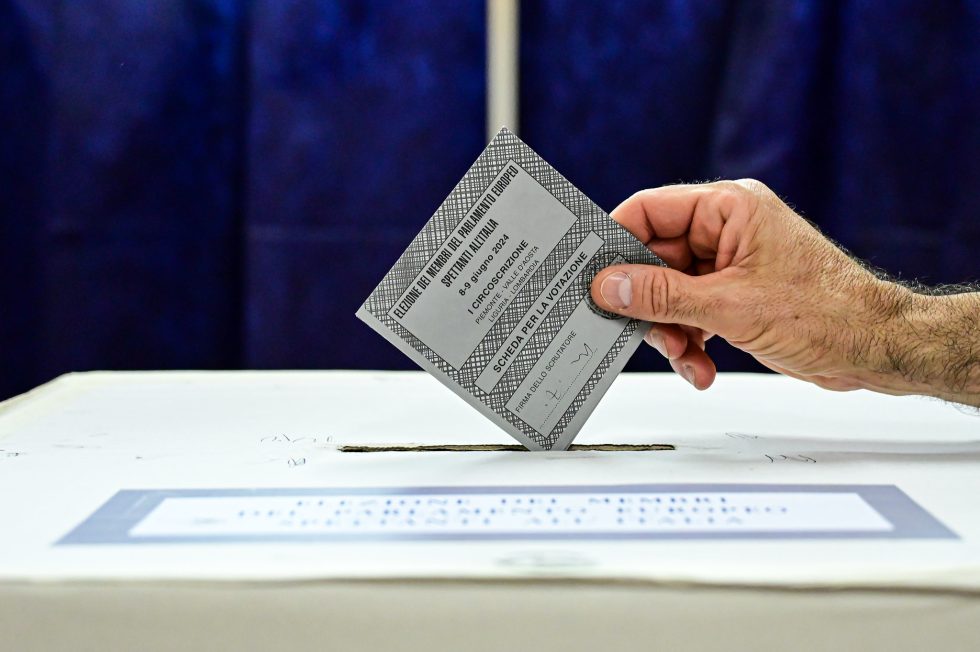

Foto copertina: un seggio a Milano durante le elezioni europee del 2024. Fonte: Flickr.

L’ultima analisi dell’Istat sulla partecipazione politica in Italia offrono uno scenario desolante per il Paese.

Quanto emerge è il quadro di una nazione in cui alla scarsa partecipazione politica si affiancano alti livelli di disinformazione riguardo alle vicende politiche.

Nonostante la totale diffusione di telefonini e smartphone, solo 10,5 milioni di italiani seguono le notizie di politica attraverso i siti web e i social media.

Questo si spiega anche con la persistenza della televisione, mezzo meno prediletto dalle giovani generazioni, come canale privilegiato per i dibattiti politici.

Il report analizza l’andamento a partire dal 2003, con un focus sul 2024.

È bene però tenere presente che stiamo ancora vivendo una trasformazione – anzi, una rivoluzione –, i cui effetti sociali e sociologici necessitano di tempo per maturare in conseguenze tangibili.

Nel frattempo, è già possibile assistere a un’abbondanza di canali – tra tutti i podcast e i vodcast – che garantiscono possibilità di approfondimento e si offrono come sede alternativa di confronto politico.

Diverse sono le ispirazioni internazionali, dall’ex presentatore della Nbc Chuck Todd all’influencer francese Hugo Décrypte.

Qualche esempio si può già individuare anche in Italia, ma forse i tempi non sono ancora maturi.

La sede della Rai in Viale Mazzini, a Roma. Foto: Wikimedia Commons.

Confusione e apatia

I dati dell’Istat sulla partecipazione politica in Italia coprono 20 anni in cui le forme della partecipazione si sono evolute.

Astensionismo, crisi di rappresentatività delle istituzioni, scarsa partecipazione a comizi e cortei sono tendenze confermate.

Anche la partecipazione invisibile, cioè la propensione a informarsi, sembra in crisi nell’ultimo decennio: meno di un cittadino su due si informa regolarmente di politica.

Il 29% dei cittadini dai 14 anni in su non si informa mai nel corso dell’anno. Si tratta di oltre 15 milioni di italiani, in larga parte con diritto di voto, all’oscuro delle vicende politiche del proprio Paese.

Grafici dal report La partecipazione politica in Italia – Anno 2024. Grafico e dati: Istat.

Responsabilità dei media

Senza scomodare i mostri sacri come Sergio Zavoli e le Tribune Politiche, emerge la responsabilità dei media, che per troppo tempo hanno sacrificato la qualità del dibattito per favorire arene urlanti, in cui l’aggressività si accompagna a un design patinato o a una scrittura povera.

La responsabilità primigenia va quindi alla televisione, che per lungo tempo è stato il mezzo di alfabetizzazione e informazione privilegiato nel nostro paese, ma non solo.

Si legge nel report che, considerando nell’insieme i canali tradizionali e quelli accessibili tramite Internet, in un Paese ad alto tasso di invecchiamento demografico, la radio e la tv restano i mezzi principali, utilizzati dall’89,5% della popolazione.

Seguono, tra i mezzi di informazione più usati, i quotidiani, cartacei oppure online.

Restano rilevanti le fonti informali, come amici amici e parenti, indicate da oltre un terzo degli intervistati.

I social media, invece, sono impiegati da un cittadino su cinque e le riviste dal 12,4%.

La sede centrale dell’Istat a Roma. Foto: Flickr.

Senza contesto

Il disinteresse è la causa più comune, indicata dal 63% dei 15 milioni di italiani di almeno 14 anni che non si informano mai di politica. Più di un quinto (22,8%), invece, si giustifica con la sfiducia nella politica.

Il fenomeno potrebbe spiegarsi con una convergenza duplice.

Da un lato, come scriveva Jean K. Chalaby, il giornalismo, in particolare nell’ambito europeo continentale, è stato per lungo tempo un genere simile alla letteratura o al commento sulle questioni di attualità politica, piuttosto libero dall’accertamento preciso delle vicende.

Oggi a prevalere sembra invece un modello informativo basato sulla notiziabilità del fatto singolo, svincolato da qualsiasi narrazione contestuale, che allarghi lo sguardo oltre il singolo fatto di cui si tratta.

L’informazione si riduce, quindi, a una cascata di aggiornamenti: quella che Esther Paniagua chiama “infossicazione”.

Così si spiegherebbe il successo dei canali di rapida informazione sui social media e la convivente disinformazione – forse, più propriamente, incomprensione – su temi come l’attualità politica.

Una manifestazione del movimento dei Gilets Jaunes francesi. Foto: Flickr.

Tu chiamale se vuoi

Dice Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, che “il popolo degli elettori è emotivamente spento”, come riporta il Foglio, concludendo che “non è tempo di emozioni”.

È un problema, perché denuncia la grossa incomprensione che si genera quando si ritiene che sia auspicabile adottare una politica dis-umana, dettata esclusivamente dal raggiungimento di obiettivi standardizzati o guidata dalla lettura dei dati.

Questa presunzione non tiene conto della componente irrazionale che induce al voto, o a ogni altra forma di partecipazione, istituzionalizzata o meno, e che connota lo spazio pubblico come lo avrebbe definito il filosofo Benedetto Spinoza, cioè come spazio di “passioni”.

Più passionali degli italiani, in campo politico, sembra essere la popolazione francese.

Come spiegato da Chiara Piotto nel podcast Autonoma di Maria Cafagna, il rassemblement fa parte della genetica francese. Del resto, quella francese è – assieme a quella americana – la Rivoluzione più studiata nei corsi di storia delle idee.

Dunque, assieme alla sociologia dei media, anche l’antropologia politica e la storia vengono in aiuto per spiegare queste differenze tra Paesi.

Per esempio, in Italia, come emerge dai dati Istat sulla partecipazione politica, ancora più preoccupante è il divario di genere: sono 8 milioni e più le donne che non si informano di politica.

Una storia fin troppo vecchia. Era il 1947 quando su Vie Nuove, Marisa Musu invitava il Partito Comunista ad accettare che le donne si avvicinavano alla democrazia e all’alfabetizzazione politica anche attraverso Grand Hotel e i fotoromanzi.

Ed è un cortocircuito sotto ogni forma.

Come emerso dall’ultimo sondaggio presentato in occasione de Il Tempo delle Donne, il festival organizzato dal Corriere della Sera negli spazzi di Triennale Milano, si è alla ricerca di un nuovo prototipo di mascolinità, slegata da rabbia, rancore e odio.

E proprio alla luce della recente recrudescenza della più radicale polarizzazione politica, con l’emersione di discorsi d’odio e violenza verbale, è forse la componente femminile che si dovrebbe avvicinare alla politica per arginare questa deriva.

A partire dalle aule istituzionali, certo, ma anche dall’informazione, incoraggiando una generazione di giovani giornaliste e interessate, che possono contare su esempi illustri nella storia della cronaca politica.