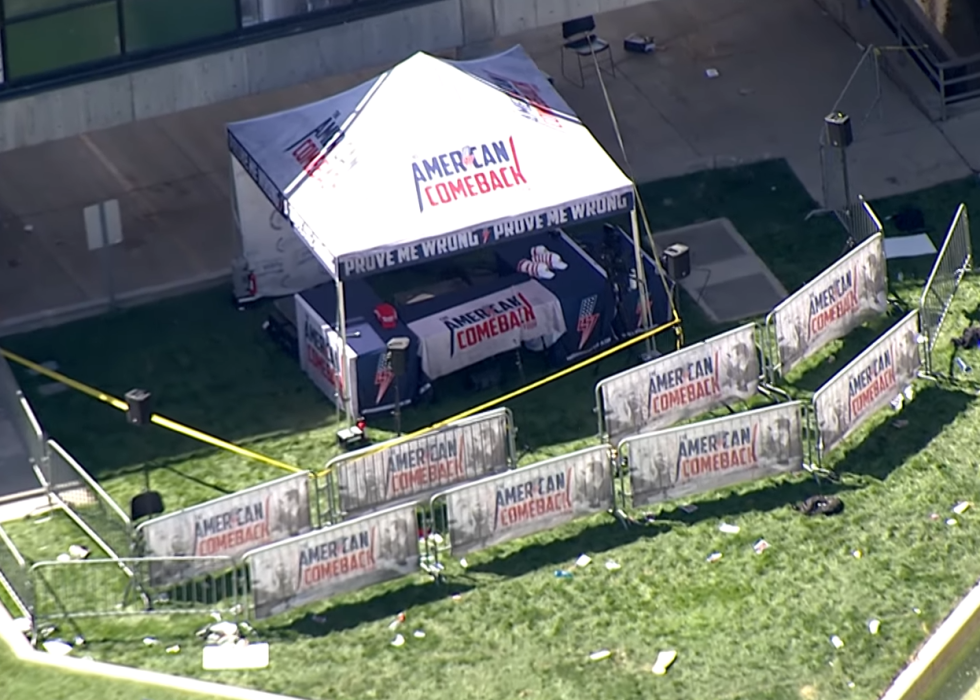

Foto copertina: un’immagine aerea del tendone nel campus della Utah Valley University, in cui si trovava Charlie Kirk al momento del suo assassinio. Foto: Wikimedia Commons.

Il 10 settembre 2025 l’assassinio di Charlie Kirk, fondatore e leader di Turning Point Usa, ha scosso la politica statunitense e la sfera pubblica globale.

A oggi, l’indagine ufficiale dell’Fbi ha individuato un unico responsabile, il ventiduenne Tyler Robinson, accusato di omicidio aggravato e attualmente sotto processo con richiesta di pena capitale.

Le prove forensi, tra cui tracce di Dna rinvenute sulla scena del crimine, hanno convinto gli investigatori della sua colpevolezza e hanno rafforzato la narrativa dell’attentato compiuto da un “lupo solitario”.

Questi dati non sono però stati accettati da tutti.

Attorno a quelli che vengono presentati come elementi oggettivi si è rapidamente costruita una rete di spiegazioni alternative, insinuazioni e accuse.

Un evento del tour You’re Being Brainwashed di Charlie Kirk all’Università di Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 2024. Foto: Flickr.

Solito complottismo

I diversi punti di vista non riguardano le motivazioni di fondo dell’omicidio, che restano complesse e di difficile comprensione, ma la dinamica concreta dell’episodio: chi abbia materialmente ucciso Kirk e in che modo.

È su questo terreno che proliferano narrazioni discordanti, alcune delle quali prive di riscontri, ma in grado di influenzare la percezione pubblica dell’accaduto.

Candace Owens, amica e collaboratrice di lunga data di Kirk, ha contestato la versione ufficiale, insinuando l’esistenza di un complotto internazionale con Israele come regista occulto.

Nei suoi interventi, Owens ha lasciato intendere che Kirk stesse prendendo le distanze dall’appoggio incondizionato a Tel Aviv e che, per questo motivo, fosse divenuto un bersaglio scomodo.

Ha raccontato che lo stesso Kirk le avrebbe confidato di aver ricevuto pressioni e persino minacce, citando come possibili responsabili il governo israeliano e il finanziere Bill Ackman.

Si tratta di accuse gravi, mai suffragate da prove concrete, che hanno tuttavia trovato eco in altri ambienti dell’estrema destra americana e che hanno contribuito a diffondere un frame cospirativo centrato sull’influenza ebraica negli Stati Uniti.

Tucker Carlson, durante il discorso funebre, ha scelto un registro più allusivo ma altrettanto significativo.

Con un parallelismo carico di simbolismi religiosi, ha evocato la morte di Gesù per mano di “alcuni uomini intenti a decidere come fermare chi diceva la verità”, parole che hanno immediatamente richiamato alla memoria il linguaggio del blood libel e altre immagini antisemite storicamente diffuse.

Anche in questo caso, Carlson ha contribuito ad alimentare una narrazione che, pur non indicando esplicitamente dei responsabili, rafforza l’idea di una regia occulta legata all’ebraismo e al sostegno a Israele.

Intanto, altri commentatori della galassia trumpiana hanno imboccato strade diverse, ma comunque volte a mettere in discussione la versione ufficiale.

Alcuni hanno attribuito la responsabilità all’estrema sinistra, accusata di voler eliminare una delle figure più in vista della destra conservatrice.

Steve Bannon ha suggerito la possibilità di un coinvolgimento della Cina, presentata come il principale nemico geopolitico degli Stati Uniti.

Nello spazio dei media filo-russi, infine, sono circolate teorie secondo cui l’omicidio sarebbe stato orchestrato dall’Ucraina, come vendetta contro la posizione critica di Kirk sugli aiuti militari americani a Kiev.

Steve Bannon, conduttore del podcast War Room. Foto: Wikimedia Commons.

Informazione sotto attacco

L’assassinio di Kirk è diventato materia prima per un mosaico di narrazioni divergenti, in cui i fatti certificati dalle indagini si intrecciano e spesso soccombono di fronte a interpretazioni complottiste.

È proprio in questa tensione tra evidenza empirica e proliferazione di narrazioni alternative che si gioca oggi la partita centrale dell’informazione.

Queste cospirazioni non sono folklore, né semplici sfoghi emotivi di comunità marginali.

Sono invece il segnale di una dinamica strutturale che caratterizza la società contemporanea: la capacità delle teorie complottiste di fungere da inquinamento informativo, destabilizzare la fiducia nelle istituzioni e polarizzare il dibattito pubblico.

È in questo contesto che si colloca il recente studio pubblicato sullo European Journal on Criminal Policy and Research, dal titolo Conspiracy to Commit: Information Pollution, Artificial Intelligence, and Real-World Hate Crime, condotto insieme a Michael Lo Giudice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime, e ad Ali Shadman Yazdi del Politecnico di Milano.

Grazie agli strumenti avanzati messi a disposizione dal progetto Fermi – Fake News Risk Mititgator – del programma Horizon dell’Unione Europea, la ricerca ha potuto indagare a fondo l’intreccio tra online e offline nelle dinamiche dell’odio.

Analizzando i dati relativi allo Stato del Michigan tra il 2015 e il 2019, ci si è interrogati su un punto cruciale: la domanda online di teorie complottiste anticipa in qualche modo l’andamento dei crimini d’odio nel mondo reale?

Per rispondere, lo studio si è servito di reti neurali profonde, in grado di esaminare l’andamento temporale di trentasei diverse teorie.

I risultati mostrano che la maggior parte delle cospirazioni non presenta alcuna correlazione significativa con i reati d’odio, ma un sottogruppo ristretto – come la teoria del Great Replacement, QAnon e le narrazioni sui Rothschild – si associa invece in modo robusto a un aumento dei crimini di odio, con un effetto che emerge spesso due o tre settimane dopo ricerche online.

Una mappa di calore delle teorie del complotto come predittori della criminalità. Grafico e dati dell’autore.

Dalle parole ai fatti

Le teorie del complotto possono contribuire a prevedere i crimini.

Un grafico a mappa di calore illustra quanto 36 di queste teorie siano efficaci nel predire la criminalità con vari anticipi – da -1 a 3 settimane.

Le teorie sono ordinate in base alla loro utilità media: quelle in alto sono meno utili, mentre quelle in basso sono più efficaci.

Il colore di ogni cella indica la performance predittiva: il viola segnala che la teoria è migliore nel prevedere i crimini – con un errore inferiore a 12.18, la linea di base –, mentre il verde indica che la teoria è peggiore – con un errore superiore.

Il grafico mostra dunque quali teorie e con quale anticipo possono migliorare la nostra capacità di previsione degli eventi criminali.

Le cospirazioni non restano confinate a un piano discorsivo, ma forniscono un quadro interpretativo che permette di legittimare comportamenti violenti come se fossero una risposta necessaria e quasi inevitabile a una minaccia percepita.

In questo senso, esse trasformano l’atto aggressivo da gesto individuale deviante a reazione presentata come moralmente giustificata e condivisibile all’interno di una comunità.

Al tempo stesso, queste narrazioni operano come collante sociale: chi vi aderisce trova nello spazio digitale non solo informazioni che rafforzano le proprie convinzioni, ma soprattutto un gruppo di riferimento che condivide e amplifica la stessa visione ostile del mondo.

È proprio in questi ambienti chiusi e autoreferenziali che si costruisce la disponibilità all’azione, perché la violenza smette di apparire un’eccezione e diventa un’opzione praticabile, persino auspicata.

La sequenza empirica che mostra l’aumento delle ricerche online seguito da un incremento dei crimini d’odio va interpretata in questa chiave: non come un rapporto meccanico di causa ed effetto, ma come l’indizio di un processo più ampio, in cui le cospirazioni contribuiscono a creare il terreno cognitivo e relazionale che rende la violenza più probabile.

Charlie Kirk e l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, durante un evento per la campagna elettorale del 2024 a Mesa, in Arizona. Foto: Wikimedia Commons.

Kirk e le teorie alternative

Adattata al caso di Kirk, questa chiave di lettura mostra come le cospirazioni attorno alla sua morte non siano semplicemente narrazioni marginali, ma potenziali inneschi di processi di radicalizzazione e legittimazione della violenza.

Le insistenze sul presunto ruolo di Israele, o sui presunti testi fabbricati dall’Fbi, non sono soltanto frutto di dolore o rabbia, ma esempi concreti di inquinamento informativo che può avere conseguenze reali, misurabili e potenzialmente devastanti.

Il confine tra discorso complottista e azione violenta non è mai netto, ma costituisce un continuum che oggi, più che mai, definisce il modo in cui la comunicazione politica e sociale si sviluppa.

Per questo motivo, comprendere quali narrazioni abbiano un impatto concreto sulla realtà non è un esercizio accademico fine a sé stesso, ma una necessità urgente per chiunque abbia a cuore la salute della sfera pubblica e della convivenza democratica.