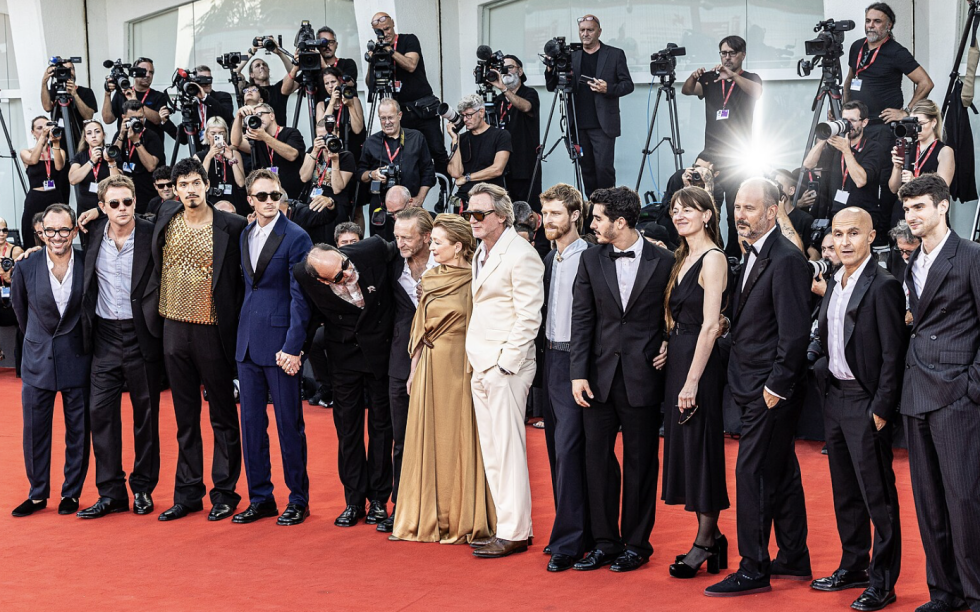

Foto copertina: il red carpet del film Queer di Luca Guadagnino all’81esima Biennale del Cinema di Venezia. Fonte: Wikimedia Commons.

Secondo il Diversity Media Report 2025, nel panorama mediatico italiano si evince una maggiore consapevolezza, che però non è garanzia di qualità.

Il report si innesta nel contesto del decennale dei Diversity Media Awards, ispirati ai Glaad Media Awards statunitensi che negli anni Novanta si proponevano di premiare le produzioni più attente ai temi di identità di genere e rapporti affettivi.

Nell’ecosistema pensato dalla fondatrice e direttrice Francesca Vecchioni è stato previsto anche un Diversity Media Watch, un centro che, con il supporto dell’Osservatorio di Pavia, monitora la rappresentazione della diversità sui vari media.

Quest’anno il rapporto è stato diviso in tre parti: intrattenimento, informazione, impatto.

Le analisi sono state condotte su un arco temporale di dieci anni e un campo di indagine che ha incluso genere, etnia, disabilità, età e generazioni e aspetto fisico.

A grandi linee, nel panorama mediatico la consapevolezza sta aumentando, ma parlare dei temi non significa saperli effettivamente trattare con la profondità e la cura che meritano.

Frame delle notizie pertinenti Età e generazioni per anno dal 2018 al 2023. Grafico e dati: Diversity Media Reports 2025.

La Dei nell’informazione italiana

Il report è partito da una domanda di ricerca chiara: c’è una relazione misurabile tra contenuti che parlano di temi legati alla diversità e la relazione delle persone con questi temi?

I contenuti informativi e i titoli di intrattenimento sono stati selezionati e composti seguendo anche la storica copertura della Fondazione Diversity, per valutare il potenziale – e concreto – impatto sull’immaginario collettivo.

Come ribadito alla conferenza stampa di presentazione, anche l’immaginario oggi è liquido. Le grandi narrazioni sono state polverizzate, per fare posto a narrazioni individuali. O almeno così si crede.

Davvero si può pensare che, contrariamente a quanto dimostrato dal paradigma di “culture convergenti” di Henry Jenkins, ogni individuo sia una monade, magari anche passiva, nel consumo di prodotti mediatici e culturali?

Come premessa, si deve chiarire che il report ha tirato una linea di demarcazione tra informazione e intrattenimento: una forzatura, se si vuole, dopo decenni in cui si è dato credito al concetto di infotainment.

E tuttavia, una differenza c’è, ed è rilevante: il carattere fittizio o verosimile del contenuto.

Per la parte informativa, sono stati mostrati titoli di notizie riguardanti clamorosi eventi storici o fatti di cronaca degli ultimi dieci anni a un campione di intervistati. Quasi la totalità ricordava quei titoli e tre persone su quattro (75%) ritenevano di essere stati soggettivamente impressionati da quelle letture.

Due considerazioni sono di particolare interesse.

Innanzitutto, chi mostrava di ricordare più titoli e di aver fruito di maggiore informazione – quindi, all’aumentare dell’esperienza di lettura – ha mostrato maggior severità di giudizio rispetto alla qualità di quei contenuti e al modo in cui i temi di diversità e inclusione erano stati trattati dai media.

Il secondo punto rilevante è che queste due percentuali – riconoscimento e memoria del contenuto e percezione di impatto positivo – scendono (da 96% a 82%, da 75% a 62%) quando si tratta di programmi tv e non di titoli di giornali.

Ma anche se i programmi televisivi sembrano avere un minore impatto a lungo termine negli spettatori, allo stesso tempo hanno ricevuto una valutazione più positiva per il modo in cui trattano i temi legati alla diversità.

Il maggiore impatto è stato generato da Che tempo che fa, Propaganda Live, Paralimpiadi e Pechino Express, mentre tra gli accadimenti che sono rimasti impressi nella memoria degli intervistati ci sono eventi drammatici come le guerre in corso e i femminicidi.

Rispetto al totale dei contenuti presentati, solo il 9% degli intervistati ritiene doveroso rispettare i criteri Dei, mentre per quasi la metà dei rispondenti c’è un’insoddisfazione e una critica diffusa rispetto alle modalità: come a dire, non basta più che se ne parli.

Cauto intrattenimento

Dopo una stagione quasi rivoluzionaria aperta con il successo di Netflix e delle altre piattaforme, che ha saputo cavalcare l’ondata dei movimenti del #MeToo e di #BlackLivesMatter, si è avvertita una battuta d’arresto nel periodo post-pandemico.

Dal 2022, ha iniziato a emergere una stanchezza generalizzata sui temi Dei che ha riguardato aziende, politiche pubbliche e anche Hollywood, dentro una retorica anti-woke. E ad avere conseguenze più incisive nei comportamenti quotidiani delle persone intervistate, sono stati proprio film prima e serie tv poi.

Anche su di loro il giudizio è più positivo: l’82% ha ritenuto che il trattamento sia stato fatto in modo molto o abbastanza corretto, cioè scevro di pietismo o che non indulge in pornografia del dolore. Sono stati particolarmente apprezzati film come C’è ancora domani e Perfetti sconosciuti e serie tv come Nelle tue mani e L’amica geniale.

All’interno poi delle categorie, si riscontra molta attenzione sulle comunità Lgbtq+ e i temi di identità di genere, in crescita il graduale invecchiamento della popolazione, mentre sono sacrificate le tematiche legate alla disabilità e alla body positivity.

Nei nuovi media, i podcast si confermano lo strumento privilegiato per affrontare questi temi, prendendosi il tempo giusto e navigando appunto la zona di confine tra intrattenimento, informazione e divulgazione.

In generale, ci sono margini di miglioramento importanti per superare il racconto “episodico, meno audace e più semplificato” per superare visioni stereotipate, scrive l’editorialista ed esperta Dei Marina Cuollo.

Ma per farlo, continua Cuollo, è il momento di “coinvolgere le comunità rappresentate nel processo produttivo”.

Ad esempio, non basta che vi siano attori o attrici con disabilità: è nel processo off screen che si devono integrare gli altri punti di vista. Ancora una volta, è una questione di partecipazione, che risponde anche a un bisogno delle diverse categorie di pubblico.

Nonostante la retorica anti-woke sembri avanzare, perché è amplificata dal sistema mediatico, il 35% delle persone in Italia ricerca attivamente contenuti che sensibilizzino all’altro, al diverso da sé.

La serialità straniera valutata positivamente per il trattamento di tematiche Dei. Immagine, testo e dati: Diversity Media Reports 2025.

Le persone, le loro storie

In conferenza stampa, la curatrice del rapporto Maria Luisa Bionda ha spiegato che per generare un impatto è importante che avvenga il cosiddetto “moral shock”, che scuote lo spettatore e induce alla riflessione.

Nelle trasmissioni televisive, questo effetto può essere generato dalla capacità del presentatore e, a volte, anche dall’efficacia delle immagini che restano impresse nella memoria.

Ma quello che manca, in questi contesti informativi – e che invece può cambiare le carte in tavola – è la storia.

Il Diversity Media Reports 2025 riporta infatti la discussione su questo fondamentale: l’importanza della storia.

Nell’epoca in cui ogni aspetto della vita e della produttività è ridotto allo storytelling, sembrerebbe una reiterata banalità. Invece, è proprio qui che si giocano le differenze.

Lo storytelling, come scrive Byung-chul Han, ha decretato la morte della narrazione, spesso per colpa delle promozioni, del personal branding, delle microstorie e persino della distesa di mini corsi venduti a caro prezzo.

Dunque, sembra sostenere il report, a ciascuno il suo mestiere.

Per gli addetti all’informazione, l’impegno all’ascolto, perché dietro i fatti ci sono le persone. Non eroi o eroine, ma individui con le loro storie.

Non si tratta di persuasione, ma di riprendere – e questo è il mestiere di tutti i creativi – la lezione immortale di Aristotele e del teatro antico: con le storie si può vivere la catarsi.

E dalla finzione, la realtà si può cambiare per davvero.